本帖最后由 无止境 于 2020-3-5 11:38 编辑

转贴者按语:世界现代科学与文化的源泉是欧洲,中国也是在西化中发展起来的,当然没有丢失中国的特色,现代科学和文化传播到中国的路径是欧洲---日本---中国,本文仅从卫生一词来说明这个路径,如何建设社会,需要我们思考,既不要妄自菲薄,也不要狂妄自大。 正文: “山川异域,风月同天”、“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”,前段时间日本捐助物资上的几句诗词,让我们再一次感受到两国文化的亲密性以及中国古典文化对日本的巨大影响。然而到了近代,这种文化传播的方向却发生了翻转。许多我们熟悉的现代汉语词汇——例如宪法、共和、科学、权利、社会——是泊来自日本的,这其中也包括“卫生”一词。 实际上,“卫生”并非日本的“原创”,这两个字最早出现于《庄子》中,原意是养护生命,与我们今天所使用的意义完全不同,现代汉语的卫生之意,是日本人长与专斋重新赋予的。这一改,绝不只是一个词语在语义上的简单转变,而是相应的伴随着一整套思维意识与制度框架——它为现代卫生观念和公共卫生制度建立起了一个“欧洲-日本-中国”的传播路径。 那么长与专斋究竟是谁?他为什么会“创造”卫生一词?这一创造背后又有着怎样的故事? 在(1875年)写作《国家医学编码》的草稿的时候,我考虑用直接翻译(自西方)的词语——如kenkō(健康)或hoken(卫生)。但是这些词看起来太过生硬和苍白,所以我努力地想找到另一种最恰当的说法。接着我回想起《庄子·庚桑楚篇》里面的卫生(eisei)一词。当然在原文中这个词的意思与西方概念有些差别,但是其中的字看起来高雅而意蕴无穷,于是我选择了他们来表示政府管理的卫生保护。 ——长与专斋,《松香私志》 1872年,日本政府派出了一名34岁的医生长与专斋(1838-1902)作为外交大使的医务随员,前往美国和欧洲。他回到东京后,努力地试图找出一种方式来翻译他在海外所见到的东西。在欧洲和美国,他看到国家关注卫生已经成为统治的基本要旨。各个国家在不同程度上致力于建立一个将工业化、教育、警力和实验室与个人的健康相联结的网络,形成国家的健康。每种语言都有自己特定的词汇来描述这个系统,长与希望能发明一个日文词——以汉字组成——可以适当的翻译出这些意思:政府对其人民的健康提供广泛的供给和监控。 25年后当他在记忆里回想搜索时,中国道家的著作《庄子》中的卫生一词闪现在他脑海,成为一个再恰当不过的翻译。卫生是以“卫”和“生”两字组成,给了这个新翻译过来的卫生系统与过去的一种“高雅而意蕴无穷”的语言联系——虽然这种联系的另一头是日本的邻国,中国的古代。

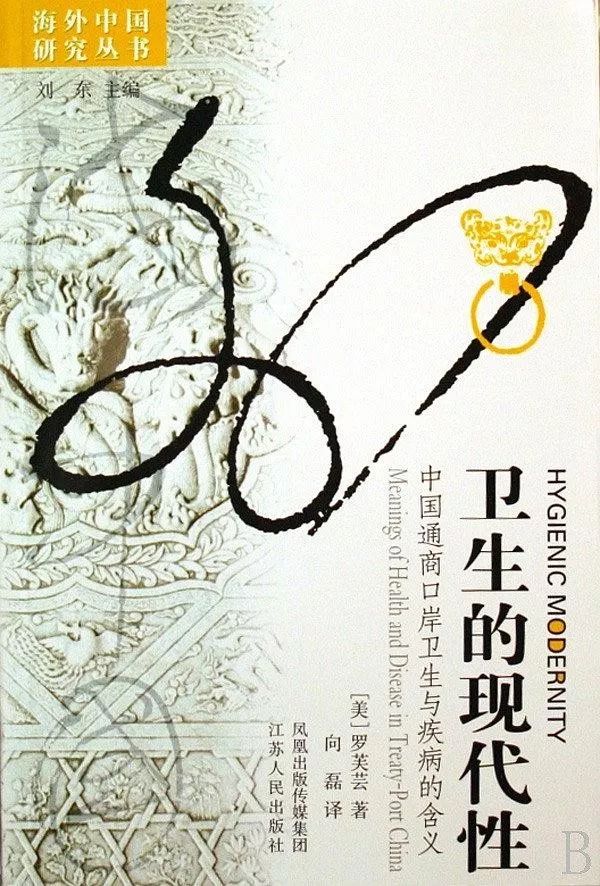

长与专斋 以研究中国现代词汇的组成而著名的弗雷德里戈·玛契尼认为,一个全新意义的“卫生”是“在日本发明并在19世纪末输入中国的”。19世纪后半期,日本的学者们在遇到欧洲文本时运用中国汉字创造出了新的术语词汇:宪法、共和、科学、权利、社会。玛契尼指出虽然卫生是基于中国已有的词语创造的,但是现代汉语里的卫生应被视为纯粹的新语汇,是一个从日语借鉴过来的新词,因为“在日本赋予这个词的意义与它的原义(保卫生命)有着很大的差异”。 长与专斋与欧洲的公共卫生 在1895年的回忆录中,长与专斋用了一句中国习语来表达他在1872年初次抵欧时,对保健和卫生意义的感受和理解,就如“身在庐山中”一样。在这里这个日本现代公共卫生系统的创造者之一引用了一首11世纪的中国古诗: 横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。 这首诗是宋代诗人苏轼在游江西庐山时写下的《题西林壁》,从此就有了一个习语,“庐山真面目”。这句习语表现出苏轼巧妙地将地形转化为精妙的佛理,“庐山真面目”意味着突然看见出现在眼前的真理,往往只能看到其中一部分。对长与专斋而言,去欧洲和察看它的卫生管理状况犹如“侧面看庐山”:他最后则在远处的日本见证了他之前所瞥见的医疗系统的复杂整体。 长与专斋是几个参与了明治维新核心势力的西医之一。这个干劲十足而雄心壮志的群体包括石黑忠真、松本良顺和后藤新平,决心将卫生作为新兴的日本国的中心议题。长与专斋是这几人之一,但是他的经历在明治早期可能是最具语言和文化的复杂性的。早在1850年代在他开始在大阪学习西医的时候,就初遇了“庐山”。在长崎,他接触到荷兰医生的西医著作及文章的译文,有了更加深入的了解。最后,在1871年长与以岩仓具视使团医学观察员的身份游历欧洲和美国。长与所接触到的医学是一个多语的世界:有荷兰语、德语、日语和英语,而且他还经常用中国的古诗来描写他的经历。当他想为这医学现代性的新体系——他在欧洲所见到的“庐山”——命名时,长与专斋便转而向中国的古典哲学寻求灵感。

日剧《仁医》中的绪方洪庵 长与专斋16岁前往大阪师从兰学家绪方洪庵,从那时起便开始了对西医的探索。在德川幕府将欧洲人从日本驱除出去,只留长崎一地与荷兰通商后,荷兰的书籍就成了日本了解西方的窗口。医学成为后来形成兰学的语言和科学研究中最辉煌的部分。尽管幕府怀疑和压制平民的行为,但是从18世纪早期开始,一个由日本医学家组成的小团体就开始投入到荷兰的医学著作的翻译和学习之中。绪方洪庵是19世纪最活跃的荷兰医学翻译家和医学家之一。绪方热衷于改进他的职业的地位,在1838年,他开办了医学和翻译学塾 ——适适斋。 在适适斋中,长与专斋从老师的翻译书籍中学习欧洲的解剖学、药理学和医德,尤其是绪方翻译的(从荷文翻译的)著名柏林教授克里斯托弗·威廉·胡佛兰德的著作《医学手册》(Manual of medicine,1836)。除了用翻译外,绪方还用荷文书籍来教授他的学生,其中许多是译自德文的。为了学习西方医学,长与和他的同学不得不去啃日荷词典,并钻研艰深的荷文语法。 1858年,长与专斋从绪方的适适斋毕业,之后他去了九州西部的长崎,在那里跟随一名真正的荷兰人,约翰尼斯·庞培医生,继续学习荷兰医学。在庞培的指导下,长与的荷兰语发音有了进步,并学习如何运营医院。庞培在1858年九州爆发霍乱时对日本公共卫生的批评给长与留下了深刻的印象。由庞培和德川幕府创办的医院在瘟疫后继续运营,成为日本第一所政府出资的西式医学机构。1868年,长与专斋成为这所医院及其附属医校的主管。 长与专斋潜心研读欧洲科学书籍,在译著中学习医学,并开办了一所小型医学校:但这些经历跟他遇到庐山之后的相比,成为纯粹的小打小闹。长与在1871年参加了岩仓具视使团,“进入庐山”的机会来临了。该使团是由新的明治政府派出,其原本目的在于与西方就以前签订的不平等条约进行谈判。最后,使团作为事实发现团的成就远远超过了它的外交成果。日本看到了清帝国在英法手下的失败,以及美国想要用类似的手段来“打开”日本的大门。1868年归政天皇给武士领导的强国计划赋予了合法性,用以抵制西方的侵略。岩仓具视使团给新的明治精英们一个机会踏访全球以寻找国家富强之道。使团的行程自西至东遍布三大洲,访问了包括应邀到访的(但不止于这些)旧金山、华盛顿、纽约、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、柏林、罗马、维也纳和莫斯科。两年间,数十名官员、贵族和学者与使团随行,在他们所经过的每个国家的议会、选举、工业、立法、学校、监狱和医院的结构和功能中寻找通向现代性大门的钥匙。

岩仓具视使团的核心成员,中间为岩仓具视,右二为伊藤博文 作为日本第一所官办的西式医校的校长,长与专斋关注的焦点在于西方的医学教育。对长与来说,这趟旅行的开端并不佳。除了对边境上的城市,如盐湖城的下水道系统和公立医院印象深刻外,他对美国总体上觉得无聊和无味。在华盛顿的一所医科学校,他和他的同伴遭到了白人教授的种族主义歧视,于是长与便离开使团,独自前往欧洲。他比使团提前几个月到达英国。在考察了伦敦的卫生著作和公共卫生组织之后,长与去了以最近以西方的医学教育中心而闻名的德国。 在后查德威克时代的英国,公共卫生成为“一种基础性的改革,是其他所有改革的辅助和必要条件”。长与是否认识到公共卫生的首要地位在英国是在近三十年里开始和树立起来的,这个不得而知。在查德威克的报告之后,1848年、1853年和1866年的霍乱风波更增了公共卫生改革的紧急性,但是政府权力增强的思潮却阻碍了卫生人员们主张由国家管理卫生的设想。伦敦市工业局负责的工业化计划本可以改善城市的卫生状况,但是泰晤士河下面的下水道直到1858年国会大厦关闭后才改变了“奇臭年”的状况。在瘟疫紧急期间,国家通过了无数条法令呼吁在各个社区建立卫生官署,但是直到1875年《公共卫生法案》通过后,一个国家体系的卫生区域和卫生官署才在全英国建立起来。在1872年的时候,长与可能见到了这个系统的雏形,每个区域设置一名卫生官员和一名卫生委员,负责监控和报告瘟疫情况以及保证卫生改革的实施。每个社区的卫生都需要当地事务委员会的参与,这一点给长与留下了深刻印象,并认为这种形式尤其适用于日本。 但是正是德国才令长与感到他终于“进入了庐山”。1872年到达柏林后,长与专斋不仅仅只看到了宏伟的医院、闪光的实验室和一个发展中国家卫生机构的开端;他还看到在这个社会里,医生是主要的政治活动家,实验科学家引导着公共舆论。对于具有政治抱负的长与而言,德国提供了一种包含医学——和医学专家——为中心的模式,形成了使国家富强的政治结构。 在柏林,长与在夏洛特医院附属的腓特烈威廉医科大学学习。该大学的首席教授便是克里斯托弗·胡佛兰德,即绪方洪庵翻译的医科全书的作者。对长与而言,柏林之旅就是一趟前往自己医学知识源头的朝圣之旅。在回忆录中,长与在柏林感到百感交集。他确实深深地欣赏这个大学的传统和实验设备,但同时他亦感到,相形之下,他自己在日本的学校设施是多么的简陋。

保留至今的夏洛特医院老建筑 在柏林期间,长与专斋注意到的不仅是医科大学里明亮的本生灯。十年前,社会革命家和细胞病理学教授鲁道夫·菲尔绍入选了柏林城的市议会。成为政治家的菲尔绍坚定地相信,疾病发生的源头是能够被消除的,而且国家有能力创造卫生,因此他不知疲倦地忙于建设一个无瘴气的柏林。1860-1870年代间这位议员教授推动了全市地下排水系统的建造,于是引起漳气的垃圾便不会在城市的土壤中聚集。菲尔绍也对柏林的医院,如夏洛特这样的大医院进行改造,使其照明和通风条件更佳。通过他的政治生涯以及他在《官方医学》上发表的无数文章,菲尔绍这位科学家塑造了柏林城的政治,并使得市政府肩负起城市卫生的责任。 在新纳入统一的德国南部,另外一位实验科学家,马克斯·冯·佩登科弗尔,也影响了城市的建设和政治。早在1840年代,佩登科弗尔就兼任两个职务,慕尼黑大学的化学教授和巴伐利亚内政部的医学顾问。和菲尔绍一样,佩登科弗尔相信瘟疫是由聚集在土壤中的垃圾产生的瘴气引起的,他坚决的推动慕尼黑政府建设排污和供水系统以净化城市。从他的实验室,佩登科弗尔将卫生的各个方面都进行了量化——空气、土壤、水和食物的组成,通风的可贵,穿着的品质,清洁的功用——并试图把这些数据直接应用到环境改善中去。佩登科弗尔的工作在二十年后被罗伯特·科赫的细菌理论超过。然而,长与在德国的时候了解到的是一位成功的化学官员佩登科弗尔,此人被誉为欧洲“实验卫生”新科学的奠基者。 在1872年,德国在俾斯麦的领导下正开始把这些地区性的公共卫生现象推广为国家制度。但是一个全面的,中央集权的国家卫生管理体系的大致轮廓已经在当时德国的著作中勾勒出来了。乔安·彼得·弗兰克的《医学警察的完整体系》,初版于1779-1817年间,描述了政府负责卫生的总体计划。弗兰克设想发展一支医学警察,负责排除问题、监控瘟疫、执行防疫和公共及甚至家庭卫生条例的实施。在德国期间,长与专斋可能也看到了爱德华·莱克的书,他的大作《卫生的体系》1871年刚刚出版。在他的体系中,爱德华提出了国家应关注的四种类型的卫生:道德卫生、社会卫生、饮食卫生和卫生警察。长与主要从对爱德华的体系的介绍中,了解到了同时期的德国人对卫生和国家的看法: 卫生是这些原则的总和,卫生的实行是为了保持个人和社会的健康和道德,破除疾病的根源,使人身心高贵。总的来说,卫生包含了全部的精神和道德世界,并与所有有关研究人类及其环境的科学相关联……它是哲学,科学,以及个人,家庭,社会和国家健康生活的艺术。 可能因为读了这样的文章,长与终于了解了当时在欧洲进行的卫生运动的意义和范围: 当我在欧洲和美国调查各种各样的医学体系的时候,每每在我表达观点时,总会听到“卫生”和“保健”,在德国是“Gesundhe-itsplege”这样的词,一开始我只是看到它们的表面价值,但是随着调查的继续,我逐渐认识到它们并不简单的意味着个人自己的健康……我发现它们指的是一种特殊的公共管理体系,负责保护国家的全体公民的健康。 长与说他最初在美国和英国听到“卫生”这个词时,并没有领会它的全面性。他花了一些时间才理解这是一种超越了个人责任的保健模式,包含了政府管理和社会建设。对于一个寻求以快速地采用全新体系的统治方法来实现现代性的国家精英而言,包含在这些诸如莱克的《卫生的体系》和弗兰克的《医学警察的完整体系》等全面性著作中的信息非常具有吸引力。 确实,在回到日本后,长与似乎就以解读莱克和弗兰克作为他为明治政府规划的卫生管理方式。长与希望能够建立一个新的政府实体,可以成立一个单一而全面的行政部门用来排除生命危险和保障民族福利。它包含生命的各个方面,不管是大还是小,可能威胁人类生存的,包括消除疾病和瘟疫;它将为穷人提供援助和保持街道的清洁;它将控制饮用水和排污管道,规划街道和房屋建造,管理药物,燃料和食品等的制造。它将成为国家行政中不可或缺的一部分。 带着对全面的政府行政机构和卫生的憧憬,长与为日本勾勒出一幅理想的卫生现代性图景。 把庄子化入国家职能中 在长与专斋回到日本后,他的首要目标便是为明治中央政府建立一个官方医学机构。对于这位由兰学学者转为国家医生的人来说,第一步便是要为这个公署找到一个恰如其分的日文名字。 在他环游世界时曾经遇到过诸如sanitary,hygiene和Gesundheitsplege(保健)这样的词,包含公共和私人的疾病防治方法的双重含义。有一些日本汉字看起来似乎可以表达类似的意思:kenkō可以用来翻译“健康”,而hoken(保卫和强健之意)可以用来翻译“卫生”。但是,在长与专斋看来,这些词表达的意思过于私人化,指的是个人的卫生行为。德语的öffentliche Hygiene(官方卫生)描述的是政府结构,但是长与想不出一个日本现有的词汇可以等同这些意思。他希望能找到一个词既结合了个人的行为,但又首要强调国家的角色。

明治二十六年(1893年)的日本版《庄子》 在他的回忆录里,长与说他在1875年时转而向道家的经典《 庄子 ·庚桑楚篇 》里寻求解决他的翻译困境的办法。 在 庚桑楚篇里,南荣趎向老子询问以“卫生之经”避死之法。 卫生正好给了长与灵感,抓住了他的新卫生官署设想的精髓。 长与将他的这个时刻称为语言的胜利,继而便提到道家原文里的卫生与他所要创立的国家体系后面的原理是有区别的。在这段话里,庄子称最佳的“卫生”之道就是要像初生的婴儿一样自然,行不知所之,居不知所为,与物委蛇,而同其波——与佩登科弗尔和俾斯麦的思想差之千里。 另外,长与把《庄子》作为他的发现,似乎有一点不诚实。因为在中国,卫生这个词已经很普遍地用于描述各种各样强身健体,抵御疾病,延年益寿的饮食和运动行为。如果这个词在日本用得也很普遍的话,那么为什么长与要把他的选择归与中国古代的哲学《庄子》呢? 威廉姆·约翰斯顿提出长与有意识的选择卫生是因为它的第一个字,“卫”传达出“管辖和巡视一个地区”的意思,因此与长与试图在日本复制的德国模式中的医学警察有相关联之处。按照这种解释,长与想象了一个高度中央集权的国家,并给他的机构配备“管辖生命的机关”。实际上,长与对于卫生警察在日本的适用性多少是有些矛盾的。尽管他对德国模式全身心地热衷,但是长与想因地制宜地做出一些改变,培养出具有卫生意识的地方精英;他实际上支持建立英国模式的公民议会来负责地方卫生。 另一种关于“卫”的意义更确切的解释是,用武力保卫或设立堡垒保护某种重要珍贵之物。显而易见,长与希望能用他的新机构来保卫明治新政权,因为它处在西方侵略者环伺,虎视眈眈的敌意世界里,面临着一个未知的将来。长与观念中的卫生结合了英德两种体系的最优因素。它不仅仅是实验室和防疫:它还包括教育、福利和大众参与。所有这些部分的总和将创造出一个强健的群体,可 以建设和保卫新国家。“保卫生命”是一种恰当不过的说法,因为在长与的观念中,新机构将保卫公民和国家的生命。 长与将《庄子》作为他的出处并不只是要展示他的博学,这也是一种向他的导师绪方洪庵及其适适斋致敬的方式。这个学塾的名字大概可以翻译成“愉快的,愉快的书斋”,尽管这样翻译会有失其原意。这个适字的重叠用法是缘自《庄子·大师宗》篇。这篇描述的是古之真人的品德,这些古代圣人的美德是那些想探索他们的人无法达到的。他们不自适其适者,而是适人之适。然而同时,他们却不会因名利而弃其志,即使九死而无悔。因为其中有中国古之真人的含义,翻译成英文的愉快学习的书斋只能体现适适斋这个名字的部分意义。在19世纪的日本,学塾名字中的两个适字揭示了武士教育与中国哲学著作之间千丝万缕的联系。

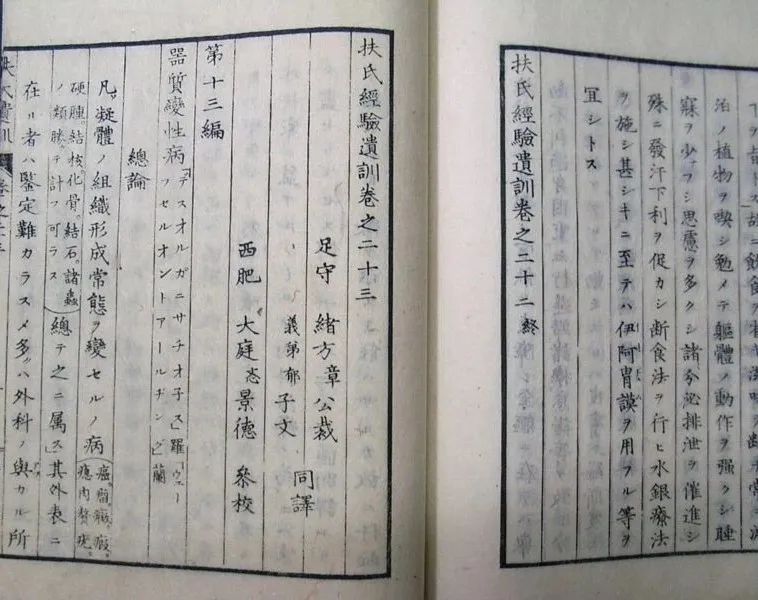

绪方洪庵的译著 不过,对于许多兰学界的人而言,适适二字的用法可能也是一种对荷兰著作中的欧洲医学伦理的描述。绪方创办适适斋时正值他开始翻译克里斯托弗·胡佛兰德的《医学手册》。在日本,《医学手册》最著名的部分是末篇《医生的关系》(日语,Fushi ikai医师之德),这一篇的译文在兰学学者中流传甚广。这篇简略地论述了职业道德,表达了胡佛兰德关于医生的高尚责任的理念,医生应当为他们的病人、同僚和公众服务。胡佛兰德著作在日本反响热烈,体现了它所传达的主旨正合兰学医学家们努力建立及将其职业合法化的需要。对于19世纪早期的兰学行医者们而言,这篇文章包含了理想化的欧洲医学传统的基本性质,在医学中发现乐趣和无私地为病人和社区服务。绪方洪庵首次将这本书完整地翻译出来,他对胡佛兰德的著作也相当认同。绪方学塾的名字——适适斋——是引自中国古典文献。同时,它也是向这位柏林医学教授致敬,并传达了一个在日本新兴和混杂的医疗职业的抱负。绪方洪庵医学塾的名字表现了日本的兰学医学家们有着丰富的东西方资源可以获取——并对这两种资源都持赞赏态度。 所以,对于长与专斋来说,从道家经典《庄子》里选择卫生是向他的老师和学校的致敬。它具有多重的含义,将兰学传统与民族主义相连,也体现了中国古代文明的精深。这体现了明治政权早期的日本形势的几个重要方面。长与专斋和他的医学团体是在一个尊崇中国文化的世界里拥抱欧洲医学的。在翻译荷文的过程中他们自由地融会贯通了中国哲人和诗人的描写。长与专斋首创了一个彼此交织——而又平等的世界——从中国古代延伸至19世纪的柏林。

1888年,长与专斋作为明治政府第一任卫生局局长,再次与一群留德医学生同去柏林 然而,到长与专斋宣布发明了新的卫生的时候,催生这种丰富的创造性的环境已经开始发生改变。长与专斋这一辈人的老师们是在欧洲帝国主义成为日本的威胁之前学习欧洲医学的。当绪方洪庵建立他的学塾的时候,欧洲医学并不是优越而强大的,也不是军队和殖民者的仆人,他们只是从那些异于自己社会的文本中涉猎解剖课程和药理。学生们用兰学来加深他们的职业造诣和满足他们的好奇心,而不是学习一种主流的学术和西方现代性的象征。随着德川幕府的下台和明治王政复古,形势发生了变化。欧洲医学成为国家富强之匙。去往欧洲的朝圣之旅开启了通往卫生的现代性的道路。长与专斋基于古代文化来重构“保卫生命”,但是对于长与而言,eisei现在则意味着“卫生的现代性”,一种剧烈的变革社会、国家和民族的方法。庄子把他的词汇借给了这样一个概念:这是指向日本的现代化的关键,最终将是促成日本帝国主义的关键。 本文节选自

|